メインPCが不調になって詳細診断に出している間、パソコンが使えず困っていた。そこで、本棚にしまっていたスティックPC「DG-STK1B」を引っ張り出してまた使ってみることに。

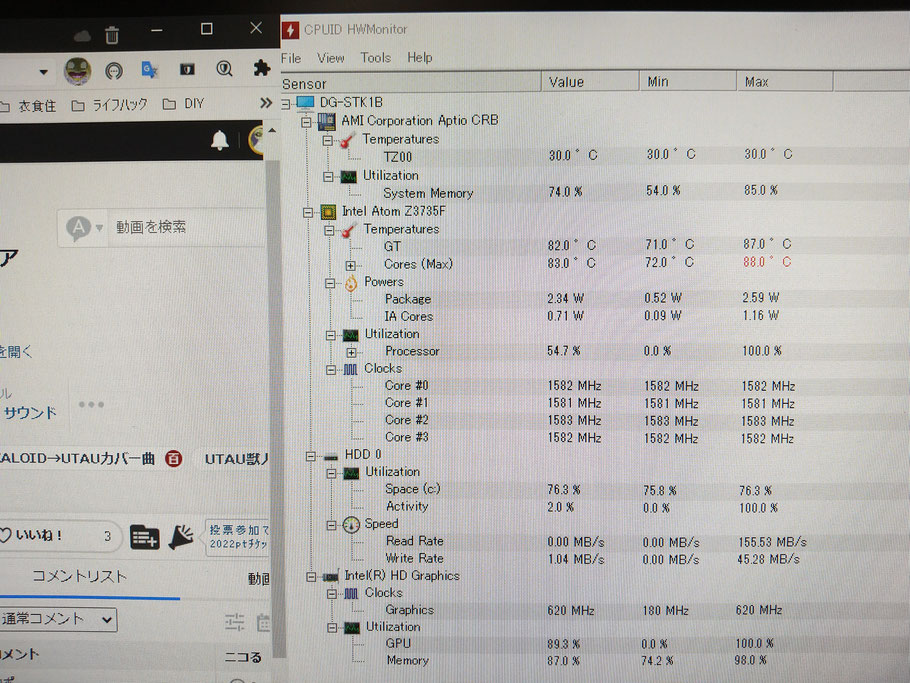

……動作が重い。それだけならまだ許すとしても、本体がクソ熱くなる。どの程度熱いかというと、Webブラウザで動画閲覧時に88℃に張り付いてサーマルスロットリングが発生するほど。深刻。

発熱対策1

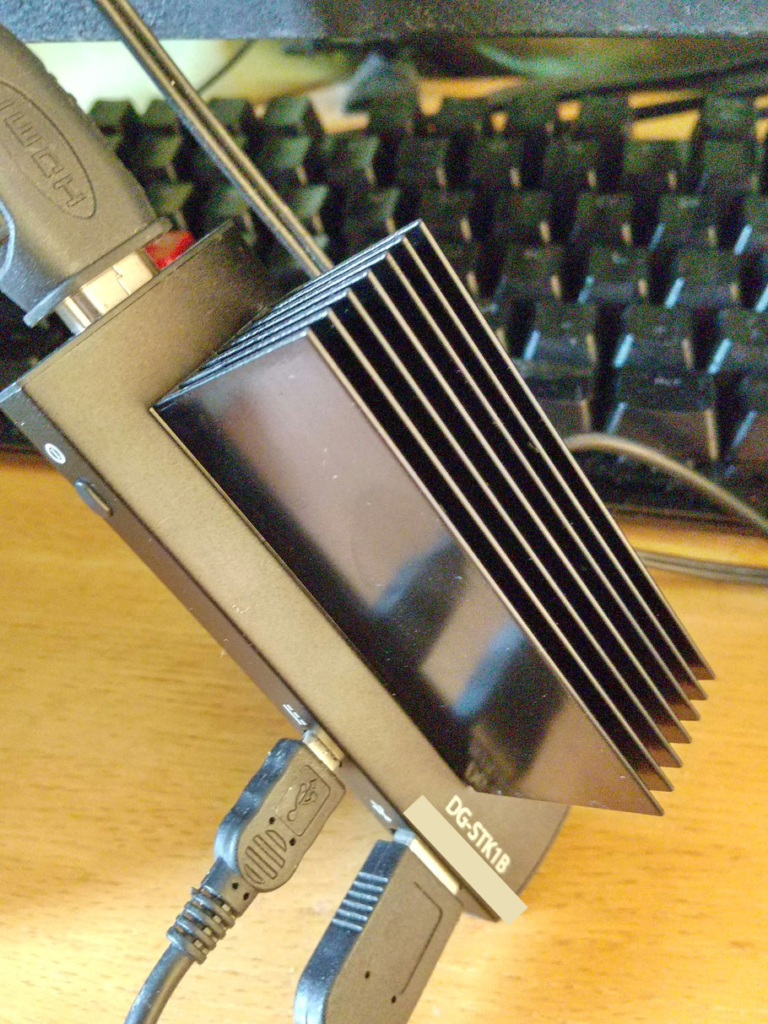

まずはヒートシンクを買ってきてケースの外側につけてみた。結果は冷えず。

発熱対策2

次は本体のネジを外してケースから取り出し、その中のステンレス部分にヒートシンクをくっつけてみる。これでも冷やせず。

発熱対策3

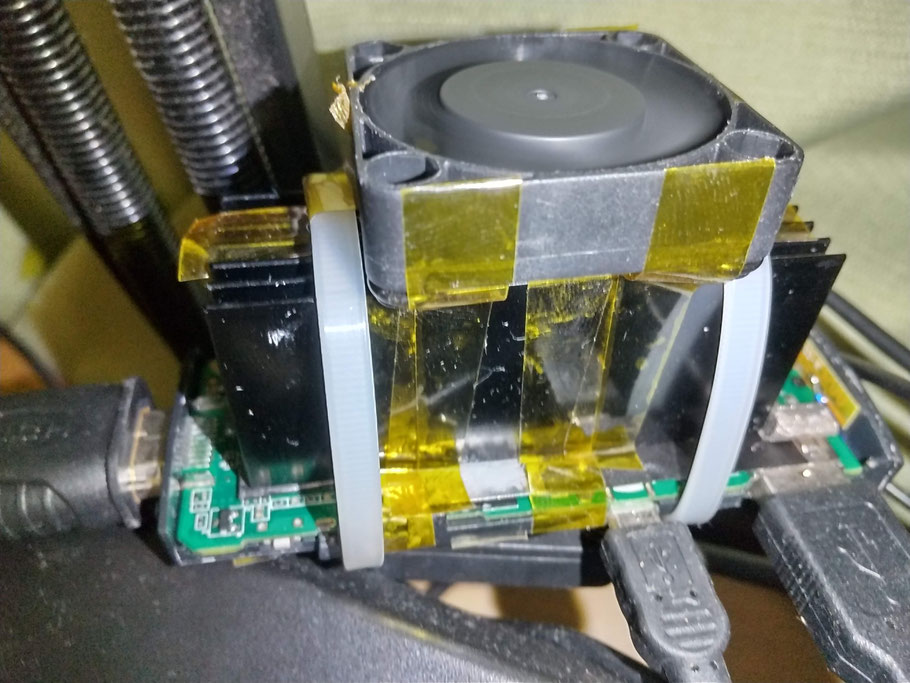

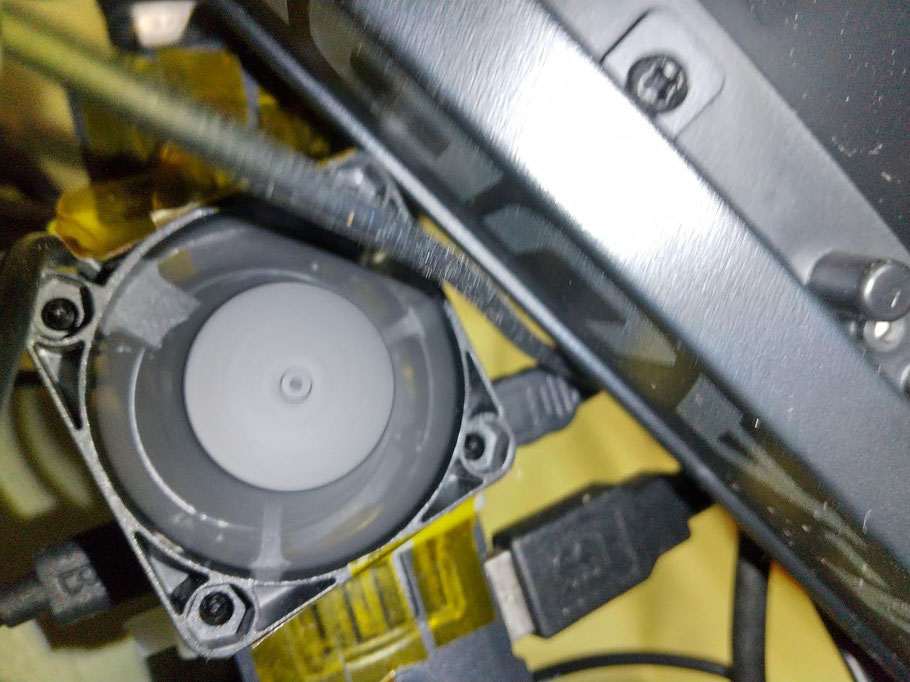

最終手段としてウラ面にもヒートシンクをくっつけて、空冷ファンを取り付けてみた。耐熱ポリイミドテープもこのとき購入。もはやお前はスティックPCではないな…

結果は……!

動画閲覧時でも50℃くらいまでで温度上昇が止まる。イイネ!!これで発熱による性能低下に悩まされずにスティックPCを使えそう。

ちなみに

この作業中にOSをWindows10からDebian11に載せ替えた。

DG-STK1BにLinuxを入れるやり方はこの記事が分かりやすい。CPUのアーキテクチャはx64対応だがUEFIが32bitのみのため、i386対応のLinuxディストリビューションが必要。

分解した写真はこの記事が分かりやすい。

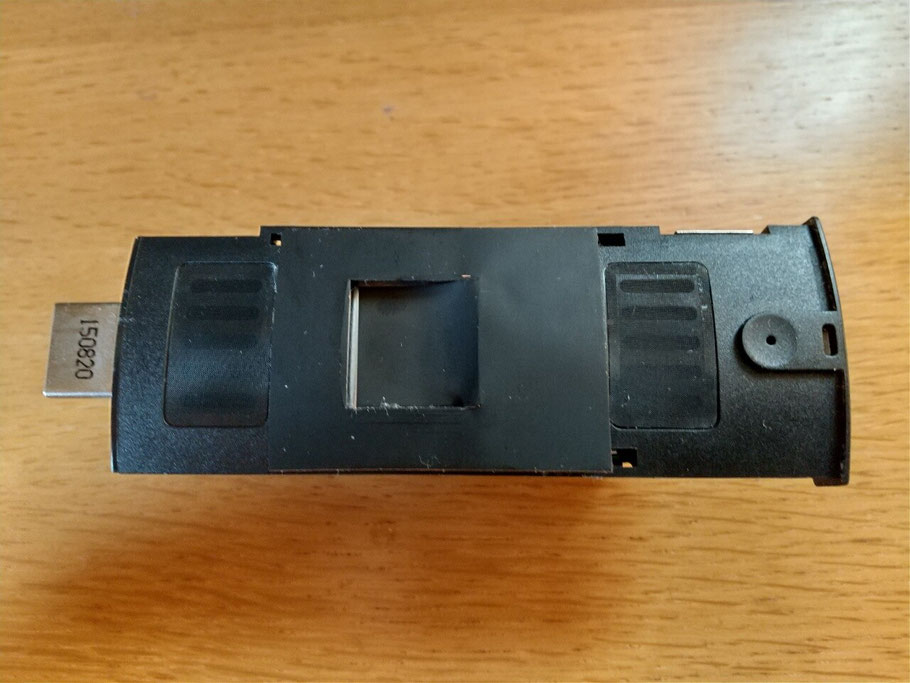

自分で撮った写真も載せておく。

買ってすぐの状態だとCPUと思わしき部分がステンレスシールドで覆われていて、そこに銅板が一枚貼ってあるだけ。しかもDG-STK1Bにおいてはファンレス仕様。そりゃ冷えんわ。

ステンレスシールドを外して銅板に貼り替えるともっと効果的らしいのだが、作業の労力と分解でぶっ壊すリスクが効果に見合わないし私はあまりこういうの得意ではないのでやめておく。

使ったもの・参考にした記事

スティックPCの発熱対策で使った品々を貼って記事を終わりとする。

有線LANアダプター。Debian11のインストール時にドライバー無しで動くLANアダプターが必要。

Debian11のセットアップが完了したら無線LAN子機を取り付けてドライバーを入れれば快適にWi-Fiが使える。内蔵の無線LANをLinuxで使う方法がどうしても分からなかったし、そもそもDG-STK1Bの内蔵無線LANは不安定。私が使っているのはこれ。メインPCで使っていたのを流用。

この無線LAN子機に対応するLinux用ドライバーはこちらのレビューを参照。

microUSBハブ。USBポート不足の解消に必要。こちらはバスパワー。電力を多く消費するデバイスを使いたいならセルフパワーのUSBハブにしよう。セルフパワーだと携帯性が損なわれるが、上に書いた発熱対策を施した時点で携帯性など皆無だ。

ヒートシンクその1。基板側用。

ヒートシンクその2。ウラ面のCPU側用。

冷却ファン。ヒートシンクが2つなので2連ファンにした。

ヒートシンクに付属の両面テープは熱を伝える力が不十分なのでグリスを使おう。CPU用なら何でもいい。パソコンを自作する人なら持っていることが多い。私が使ったのはこれ。

耐熱ポリイミドテープ。ヒートシンクなどの固定用。私が使ったこちらは少し粘着力が弱いので注意。

ヒートシンクその1固定用には家族が持っていた結束バンドを拝借して使用した。

発熱対策を充分に施したあとはバーストモード(ターボモード)をオンにして性能をもう少し引き上げよう。BIOSから設定できる。所詮Atom CPUなのでお気持ち程度だが。ドスパラ公式サイトの説明通りにやってもDG-STK1Bではバーストモードをオンにできないようなので注意。

コメント